Post-it

Пока не забылось (а то память короткая)

| « Даешь розовую квоту! | «Культурный экспорт» Италии » |

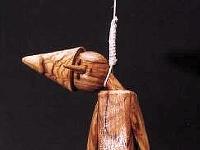

Лиса и Кот повесили Пиноккио |

||||

|

Pinocchio muore impiccatoСамый первый вариант «Пиноккио», оказывается, был короче того, который мы все знаем, и концовка его была макабрической: Пиноккио, повешенный на дубе Котом и Лисой, которые хотели дождаться его смерти и потом спокойно вынуть у него изо рта золотые монетки, действительно умирает! И вешали его как полагается, «по-взрослому» — петлей за горло (а не понарошку, ногами вниз, как в «Буратино»). Некий частный коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, на последнем аукционе Блумсбери в Риме купил за 10.000 евро три годовые подшивки»Журнала для детей» (Giornale per bambini) за 1881, 1882 и 1883 годы, где, в том числе, печаталась и первая, «смертельная» версия знаменитой сказки. Из статьи, на которую я дала ссылку: впервые рассказ о Пиноккио был напечатан в «Журнале для детей», в нескольких номерах с продолжением с 7 июля по 27 октября 1881 г., под названием «История деревянной куклы» (Storia di un burattino). Книга заканчивалась тем, что Пиноккио испускал дух в петле, успев сказать на прощанье:

Отакот. Похоже, что нервы у детишек XIX века были покрепче, и никто особо не заботился, что картина предсмертных корчей в петле оставит трагический след в их хрупких душах. Маленькие читатели в своих письмах умоляли вернуть Пиноккио и добились своего. Не прошло и месяца со «смерти» Пиноккио, как 10 ноября 1881 г. в рубрике «Письма наших детей» главный редактор журнала уже объявил: «Господин Коллоди мне сообщает, что у него в запасе есть еще много историй про Пиноккио, потому что его дружок жив-живехонек. А как же иначе, сами подумайте: ну разве можно так легко отправить на тот свет куклу, сделанную из крепкого дерева! Поэтому сообщаем нашим читателям, что мы скоро начнем публиковать вторую часть истории под названием «Приключения Пиноккио». … Мораль: заканчивая книгу смертью героя, формулируйте так, чтобы на всякий случай оставался путь к его оживлению. Non si sa mai. |

||||

|

6 комментариев Лиса и Кот повесили Пиноккио

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

и тут вспомнилось про какого-то писателя, которого редакция предупредила, что заказывает последний рассказ (надеясь обратиться к более дешевому ремесленнику пера). когда рассказ был сдан, последними словами были «героя сковали цепями, заперли в сундук и сбросили с палубы в море» — что-то вроде этого.

разумеется, никто не смог придумать достойного начала следующей серии. редакция обратилась к автору (думаю, со злорадством) — выкручивайся, мол.

нет проблем. новый рассказ начинался:

освободившись из сундука, герой размашистыми гребками поплыл к берегу…

:)))) Отлично!

Здорово! Напомнило игру «Forte Boyard», которую показывали у нас по телевизору. Перевод (закадровый) иногда тоже был весьма забавный. Помню, ведущий говорил по-франзузски: «Даже предположить боюсь, что в этой банке» — переводчик невозмутимо заявлял: в банке пауки. (!) Откуда он-то знал?

«освободившись из сундука, герой размашистыми гребками поплыл к берегу…»

Где-то я уже видел эту историю, а сейчас захотелось найти оригинал. И ведь нашел :). Кому интересно, читайте ниже.

Был такой писатель – Понсон дю Террайль. Писал романы о приключениях авантюриста Рокамболя. Романы пользовались успехом, да вот беда – формальные права на «героя» принадлежали издателю. И вот однажды Понсону было сказано, что со следующего романа писать про Рокамболя продолжат другие авторы.

Понсон дю Террайль закончил свой «последний» роман тем, что бандиты схватили Рокамболя, связали, посадили в стальную клетку и сбросили в море с корабля.

Один за другим отказывались от безнадежной работы приглашенные издателем авторы. Один пытался описать ручного дельфина, спасшего Рокамболя из пучины. Другой придумывал что-то еще… Не получалось. Не верилось. Рокамболь не оживал. А читатели жаждали продолжения.

Издатель пошел на поклон к Понсону дю Террайлю. Тот согласился продолжить серию романов о Рокамболе.

Знаете, как начинался очередной роман?

«Выбравшись из пучины, Рокамболь мощными гребками поплыл к берегу…». Читатели были в экстазе

(http://www.rusf.ru/lukian/books/matrix3.htm)

Здорово! Спасибо за расследование. Люблю, когда байки вдруг обретают имена и лица.

«Мораль: заканчивая книгу смертью героя, формулируйте так, чтобы на всякий случай оставался путь к его оживлению. Non si sa mai.»

«Такова власть писателя над своим героем – и своим читателем, заметим!…»

Решил привести полный текст процитированной статьи. По-моему, очень даже в тему.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор «Лабиринта отражений» и «Фальшивых зеркал», комментирует «Матрицу».

Сергей Лукьяненко

МАТРИЦА, НОЯБРЬСКИЙ ПУТЧ

Первый фильм, тогда еще просто «Матрица», не нуждался в подзаголовках и действительно оказался этапным для мирового кино. Я далек от того, чтобы искать в нем философские глубины, с этим – в сад, но с точки зрения кинематографа братья Вачовски и впрямь заслужили место где-то рядом с братьями Люмьер и братьями Михалковыми. Динамичный сюжет, интересные герои, новаторские спецэффекты – все оказалось на нужном месте и в нужное время.

Понятное дело, что надо было ковать железо – и братья взялись за дело.

Маленькое отступление.

Признаться честно, я не являюсь поклонником жанра «киберпанк», к которому можно отнести и «Матрицу». Мне довелось написать пару «виртуальных романов» – «Лабиринт отражений» и «Фальшивые зеркала» (кстати, с успехом изданные и на исторической родине братьев Вачовски), где я с удовольствием использовал и «выход из виртуальности только в строго определенных точках» (у меня – через компьютер, братья предпочли телефон), и «вход в сеть без посредства технических средств» (как и я, братья не рискнули обосновать это действие), поражение человека в реальности путем атаки в сети, и уничтожение злодея – агрессивной программы, альтер эго главного героя, путем слияние с ней (здесь пострадавшей, вероятно, является Урсула Ле Гуин с «Волшебником Земноморья»).

Но при всем том киберпанка я чурался, как огня. Но при всем том мне очень понравилась первая «Матрица».

Вторая вызвала удивительное ощущение – я зевал на самых динамичных и великолепно отснятых сценах – вроде боя Нео с размножившимися агентами Смитами или погони на специально построенной для фильма автостраде. Ритмичное покачивание «говорильня – драйв» не приближало к оргазму, а навевало сон. Отсылки к «аниматрице» раздражали, будто реклама бульонных кубиков. Глубокомысленные разглагольствования, исполненные на уровне студентов первого курса философского факультета, удручали окончательно.

Финальные кадры второй «Матрицы», однако, давали робкую надежду.

Нео смог управлять машиной в реальном мире. Напрашивался тот поворот, который мог придать третьему фильму совсем новое звучание, превратить «реальный мир» Матрицы лишь в новый уровень иллюзии. Конечно, все это тоже давным-давно известно в фантастике, великий Станислав Лем обыграл эту тему в «Футурологическом конгрессе» со свойственным ему гением. Но… все-таки… в голливудском кино – да такой, шокирующий откормленного поп-корном зрителя ход…

Я пошел и на третью «Матрицу».

Я получил свой электронный поп-корн.

Самое восхитительное – это то, как братья Вачовски обошлись с «крючком», заложенным в финале второго фильма, с этими самыми сверхспособностями Нео, научившегося повелевать роботами в реальном мире.

Итак, Нео приходит к Пифии. Вначале Пифия объясняет ему смену своей внешности: она, де, пережила суровые испытания… Я понимаю, что смерть актрисы вынуждает что-то изобретать. Но данное изобретение слишком уж напоминает фразу из «Тутси»: «Почему умер тот больной, он же шел на поправку? А он попросил прибавку к жалованию!». Потом новая Пифия задает Нео сакраментальный вопрос: «Ты, Нео, небось очень хочешь знать, каким образом остановил машины в реальном мире и вошел в Матрицу без компьютера?»

Нео, натурально, кивает головой. Хочу все знать, дорогая Пифия! А Пифия и отвечает: «Это потому, Нео, что в тебе очень много силы».

Тушите свет…

Был такой писатель – Понсон дю Террайль. Писал романы о приключениях авантюриста Рокамболя. Романы пользовались успехом, да вот беда – формальные права на «героя» принадлежали издателю. И вот однажды Понсону было сказано, что со следующего романа писать про Рокамболя продолжат другие авторы.

Понсон дю Террайль закончил свой «последний» роман тем, что бандиты схватили Рокамболя, связали, посадили в стальную клетку и сбросили в море с корабля.

Один за другим отказывались от безнадежной работы приглашенные издателем авторы. Один пытался описать ручного дельфина, спасшего Рокамболя из пучины. Другой придумывал что-то еще… Не получалось. Не верилось. Рокамболь не оживал. А читатели жаждали продолжения.

Издатель пошел на поклон к Понсону дю Террайлю. Тот согласился продолжить серию романов о Рокамболе.

Знаете, как начинался очередной роман?

«Выбравшись из пучины, Рокамболь мощными гребками поплыл к берегу…». Читатели были в экстазе.

Такова власть писателя над своим героем – и своим читателем, заметим! Именно этот принцип братья Вачовски попробовали применить и в «Матрице. Революция». Мол, мы вам чего-то обещали объяснить? А вот не станем, кушайте, что дают!

Не сработало. Почему-то не сработало. Видимо, у кино иные законы, отличные от литературных.

О чем еще рассказать?

О «битве за Зион», где на протяжении получаса демонстрируются возможности современных графических компьютеров? Да, ничего так. Масштабненько. Утомляет, но красиво.

О «финальном поединке» Нео и Смита, окончательно перешедшем в трехмерную плоскость? Да, теперь у нас и Смит умеет летать. Что с того? Драка в дождевых каплях – красиво, но лучшим поединком в кино все равно останется финальная перестрелка из «Злого, плохого, хорошего», дуэль из «Профессионала» или поединок Брюса Ли и Чака Нориса из «Пути дракона». Просто потому, что в одном случае мы имеем дело с набором спецэффектов, а в другом – с искусством кино.

О «философии Матрицы»? Увольте.

Пожалуйста, не говорите об этой философии человеку, получившему какое-никакое, но гуманитарное образование. И ради всего святого, не приводите в пример Гегеля, описывая «единство и борьбу противоположностей – Нео и Смита». Оставьте это девочкам, ведущим программ на «Муз-ТВ».

О запахе мыльных опер, прущем из каждой сцены, но особенно сильно – от сцены гибели Тринити? Ах, как вспоминается «Заряженное оружие», где умирающая героиня, извергая кровавую пену изо рта, долго и безрезультатно просит Джека Кольта ее поцеловать. Только тут все это всерьез.

О многочисленных заимствованиях, пардон – «цитатах» из прочих фильмов? Особенно смешно, что ослепший Нео – точь-в-точь ослепший Пауль Атрийдес из дешевого телесериала «Дети Дюны».

О бездарно повисших или оборванных сюжетных линиях, о необъяснимо наступившем «хэппи-энде», об оставшихся за кадром вопросах, вроде основного: а как, все-таки, будут жить те, кто захочет уйти из Матрицы? В подземном Зионе? На мертвой, покрытой тучами планете?

«Матрица. Революция» может нравиться. В ней можно искать глубинные смыслы, красивое зрелище, романтическую историю – как кому будет угодно. Можно даже нехватку действия и затянутые сцены обозвать «уходом от прежней эстетики».

Но для меня лично – это грандиозный провал.

Удачное начало и толпы фанатов сыграли с братьями Вачовски дурную шутку – они и сами поверили, что создают «новую философию», а то и «Библию XXI века».

Увы, новую философию не создать из обрывков старой, из выдранных цитат и поверхностных аллюзий. Увы, «Библия XXI века» всегда будет Библией для бедных. Для тех, кто не умеет читать и думать. Для тех, кто завороженно следит за зеленым электронным поп-корном, сползающим вниз по черному экрану.

Бедные мы.

Бедное кино.

Бедная Матрица.

(http://gazeta.ru/2003/11/12/matricanoabr.shtml)